大変長らくお待たせいたしました!!第23回目のブログは、前回のブログの続き(人跡未踏の地‘‘黒部渓谷‘‘に作られた国内最大級ダム①)です!!(今回のブログはかなり長いです!)

関電トンネル電気バス

それでは、扇沢駅(標高1433M)で見学したものを紹介していきます。

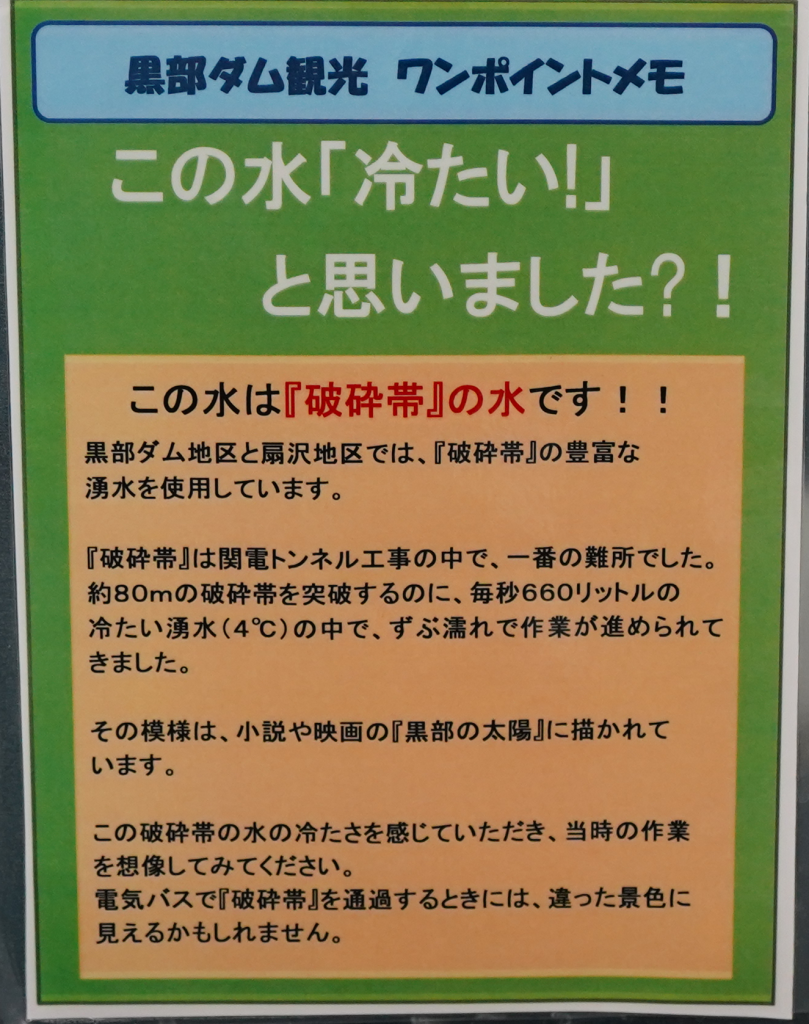

まず最初に見学したものは、水飲み場です。ここの水飲み場に流れる水は、ただの水ではありません。流れている水は、立山断層破砕帯(たてやまだんそうはさいたい)から湧き出ている水です。

立山断層破砕帯については、また後で説明したいと思います。

続いて見学したものは、トロバス記念館です。

トロバス記念館は、2018年に引退した関電トンネルトロリーバスの‘‘奇跡の1台‘‘の里帰りを記念して作られました。いつもは、詳しく説明しますが、今回はみなさんが立山黒部アルペンルートに行ったときの楽しみが増えるように、軽くだけ説明します!簡単に言うと、2018年に関電トンネルトロリーバスの運行に使われていた全15台が引退し、全車両が解体されることになっていました。ただ、ある人が解体会社に1両だけ解体を遅らせてほしいと打診し、解体されずに残った1両が扇沢駅に里帰りした…という話です。詳しくはトロバス記念館に行ってみてください!!

車内は下の写真のような感じです。

本当車内だけ見ると普通のバスですよね。これが鉄道に分類されるなんてビックリですよね。関電トンネルのトロリーバスも引退する前に一度は乗ってみたかったです。

立山トンネルトロリーバスも1両でよいから保存してほしいですよね。欲を言えば、この関電トンネルトロリーバスと並んで保存してほしいです。

トロバス記念館で展示されているものはマニアックなものも多いですが、おもしろいところなのでぜひ行ってみてください!!

それでは扇沢駅に戻って、1つ目の乗り物‘‘関電トンネル電気バス‘‘に乗っていきたいと思います。

関電トンネル電気バスは、車載パンタグラフ方式を導入しました。この方式を導入することで、超急速充電が可能になり、1往復ごとに10分の超急速充電で運行することができるようになりました。

超急速充電システムは、下の写真のとおりです。パンタグラフがあるのをみると、トロリーバスが思い出されますね。

関電トンネル内の平均気温は、夏でも10℃程度です。平均勾配は10度で、最大勾配は13度です。関電トンネルには、※破砕帯があります。破砕帯の突破には、7か月もの月日がかかりました。ちなみに破砕帯を突破したのは昭和32(1957)年12月で、今から67年も前の出来事です。トンネル工事の技術が今ほど発達していなかった時代に、摂氏4度というかなり冷たい地下水と土砂が毎秒660リットルが噴き出すなか工事をするというのは、想像を絶する困難があったのだと思います。ちなみにこの破砕帯突破は、くろよん(黒部ダム)建設最大の難関でした。(関電トンネル全体の貫通は、1958年です。)

※破砕帯とは、断層などによって岩石が破壊された帯状の部分のことを言います。破砕帯は、非常にもろく、崩れやすいため、破砕帯にトンネルを掘るのはとても大変です。

それでは、車窓動画をご覧ください!

途中、壁が青くなっている部分があったと思います。青く光っている部分が、破砕帯となっていて今でも大量の水が湧き出ています。

関電トンネルの中心部には、行き違い設備があり、上の写真のように黒部ダム方面から来たバスと行き違いを行うことができます。

扇沢駅を出て16分。黒部ダム駅(標高1470M)に到着です。

ここからは、黒部ダムを歩いて通り、2つ目の乗り物である‘‘黒部ケーブルカー‘‘の黒部湖駅(標高1455M)に向かいます。

関電トンネル電気バス‘‘黒部ダム駅‘‘と黒部ケーブルカー‘‘黒部湖駅‘‘の間には、黒部ダムがあり、とてもきれいな景色を見ることができます。

黒部ダム

それでは、とってもきれいな紅葉と黒部ダム(黒部湖)の写真をご覧ください!!

ちなみにこれらの写真は全て屋上の展望台から撮った写真です。ここで少し余談を書くと、この展望台には黒部ダム駅の改札口から階段を上がって行くことができるのですが、この階段の段数がとんでもなく多いんです!その段数なんと…220段!!日本一のモグラ駅で有名な土合駅は、486段ですから、屋上の展望台に登るためには、土合駅の約半分の階段を登らなければならないということですね(笑)。そのため、途中の踊り場には、休憩するためのベンチと破砕帯から湧き出る水を飲めるスペースがありました!たくさんの人が休憩していたので、写真を撮ることは出来ませんでした…。僕は展望台まで休憩せずに登りましたが、かなり疲れました…。

余談はここで終わりにしまして、次は、下から撮った紅葉をご覧ください!!

どうでしょうか?紅葉が見ごろの時期に行ったので、景色はとても綺麗でした。これが11月中旬から後半になると、一面銀世界になるわけですから自然はすごいですよね!アルペンルートが全線開通する4月下旬に行き、一面銀世界の様子を見学するのも良いですが、紅葉の時期に行くのもとっても良いので、ぜひ見に行ってみてください!!

黒部ケーブルカー

それでは、黒部湖駅から2つ目の乗り物に乗っていきましょう!3つ目の乗り物は、‘‘黒部ケーブルカー‘‘です!黒部ケーブルカーは、標高差約400M、最大勾配31度の急斜面を登るケーブルカーです。黒部ケーブルカーの特徴は、日本で唯一の全線地下式ケーブルカーであることです。なぜ全線地下で建設されたのかというと、自然景観の保護や豪雪による雪害防止のためです。立山連峰は、冬場にとんでもない量の雪が降ります。そんなところにケーブルカーを走らせたら大変なことになってしまいます。かつ、自然豊かな山地に大きな人工物を置いたら自然景観が損なわれてしまいます。そのため、黒部ケーブルカーは全線地下式で建設されました。

動画を見てみると、線路の下に人が入れそうなスペースがありますよね。それは、車両の点検をするために設置されています。なぜ駅にそんなスペースが設置されているのかというと、黒部ケーブルカーには車両の点検などを行うために必要な車両基地が設置されていません。そのため、駅の線路の下の部分にスペースを作り、点検をできるようにしているというわけなんです!

黒部ケーブルカーに乗ること5分。黒部平駅(標高1828M)に到着です。

黒部平駅から見る景色はこんな感じです。黒部ダムで見た景色とはまた違いますよね。

立山ロープウェイ

それでは3つ目の乗り物に乗っていきたいと思います。4つ目の乗り物は‘‘立山ロープウェイ‘‘です。立山ロープウェイは、黒部平駅~大観峰駅(標高2316M)を結んでいる乗り物です。ロープウェイは、索道という鉄道の仲間に分類されています。立山ロープウェイの特徴は、黒部平駅と大観峰駅の間に支柱が一本も設置されていないことです。ロープウェイには、普通客車がぶら下がっているロープを支えるために支柱が設置されています。支柱を設置するとロープがより安定するからです。なぜ、支柱を設置すればよりロープが安定するのに設置されていないのでしょうか。その理由は、3つあります。

1つ目は、環境保全のためです。立山黒部アルペンルートはほぼ全区間が中部山岳国立公園内にあります。また、中部山岳国立公園内にはたくさんの動植物が暮らしています。日本の固有種もたくさん生息しています。そんな場所に巨大な人工物を置くとなると、地盤が緩ければ改良工事をしたりしなくてはならなくなります。また、人工物を造るためには機械が必要になります。当然巨大になればなるほど大型の重機が必要になります。などなど課題がたくさんある上に多くの二酸化炭素が排出されることになります。つまり生態系を破壊することになってしまうわけです。

2つ目は、景観を確保するためです。支柱をおいてしまうと大自然に障害物が置かれることになります。立山連峰は、とってもきれいな景色を見ることができます。そんなところに支柱を置くのは、せっかくのパノラマを半減させてしまうことになります。

3つ目は、災害(特に雪害)対策です。立山連峰は、みなさんご存知のとおりたくさんの雪が降ります。なんといったって、たくさんの観光客が訪れるアルペンルートを閉鎖しなければいけないほどですからね。平年、室堂平では雪が7m~8mほどの高さにまで積もります!とんでもない量ですよね。そして、立山ロープウェイは立山連峰の谷の部分を通っています。谷ということは、傾斜があるということです。つまり、雪崩が起きやすいということです。雪崩は、少ない量の雪でも人が耐えられないほどの力を出します。ということは、雪の量が多くなればなるほど力が強くなっていきます。例年の立山連峰に降る雪の量を考えると、雪崩が起きてしまうと支柱が耐えられないほどの力を出します。支柱が倒れるとロープが引っ張られてしまいます。最悪の場合、駅舎ごと倒れてしまいます。そんなことがあったら大事故です。

以上の3つの理由が要因となって、支柱は建設されませんでした。他にも事情があったのだとは思いますが…。結果、日本最長のワンスパンロープウェイとなり話題になったわけですし、事故も起きていませんからよかったのではないでしょうか。

また、ロープウェイを支えるロープの太さも日本最大級です。その太さの直径はなんと…54㎜!とんでもなく太いですね。ロープは、大観峰駅側に設置されている巨大な原動滑車で一気に巻き上げられています。

上の写真の駅舎が、大観峰駅です。断崖絶壁に建てられていますよね。ここに駅舎を建てようと思った人や実際にここに建設した人はすごいですね。

立山ロープウェイに乗ること7分で大観峰駅に到着です。

この‘‘トロリーバスのりば‘‘表示も来期の開通時には‘‘電気バスのりば‘‘になっているのですよね。やっぱり少し寂しいですね。

立山トンネルトロリーバス

それでは、4つ目の乗り物‘‘立山トンネルトロリーバス‘‘の解説をしていきます…と言いたいところなんですが、立山トンネルトロリーバスについては前回のブログで解説したので、省かせていただきます!

まだ前回のブログを読んでいない方は、下記にURLを貼っておきますので読んでみてください!

立山高原バス

それでは、5つ目の乗り物‘‘立山高原バス‘‘について解説していきたいと思います!立山高原バスは、室堂駅(標高2450m)~美女平(びじょだいら)駅(標高977m)を結ぶ乗り物です。全長は、約23㎞、全線開通は、1964(昭和39)年6月20日です。開通時に運行していた車両は、美女平まで道路がつながっていなかったため、立山ケーブルカーの荷台に載せて運ばれました。開通当時は、除雪するための除雪車が今ほど高性能のものではなく、春先でも幅員が狭く、カーブも曲がり切れないほどでした。そのため、曲がり切れないところでは人力で除雪して対応していたそうです。

また、室堂駅から美女平駅の標高差はなんと1473m!!かなりの標高差があるため、美女平駅周辺と室堂駅周辺では、気温も風景も全然違います。

混雑していたため、車両の写真を撮ることは出来ませんでした…。

立山高原バスに乗ること50分。美女平駅に到着です

美女平駅では、最後の乗り物‘‘立山ロープウェイ‘‘に乗り換えます!

立山ケーブルカー

それでは、最後の乗り物‘‘立山ケーブルカー‘‘に乗っていきたいと思います!立山ケーブルカーは、美女平駅と立山駅を結ぶ乗り物です。全線開通は、1954(昭和29)年8月13日です。立山ケーブルカーの開通がなぜ他の乗り物に比べて早いのかというと、立山ケーブルカーは、黒部ダムの建設資材を運ぶのに使われていたからです。立山ケーブルカーの特徴は、ケーブルカーでは珍しい荷台がついていることです。先ほども説明した通り、立山ケーブルカーは黒部ダム建設用の資材を運ぶのに使われていました。その資材を運ぶためには荷台が必要であるため、立山ケーブルカーには、荷台が設置されました。現在は、荷台は大きな荷物を積むのに使われているそうです。

立山ケーブルカーに乗ること7分。ついに、立山黒部アルペンルートの終点立山駅に到着です!!立山駅からは富山地鉄(富山地方鉄道)立山線に乗り換え、電鉄富山駅を目指していきます!

まとめ

今回は、前回の続きで立山黒部アルペンルートについて詳しく書いていきましたが、どうでしたか?今回、立山黒部アルペンルートの全線走破にかかった時間は約3時間でした。平均的な走破時間と比べるとかなり早いと思います。なぜなら、ほとんど観光してませんからね。観光したのは、黒部ダムくらいですかね。観光しながら行くと大体4~5時間くらいはかかってしまうと思います。アルペンルートの出発駅(立山駅or扇沢駅)まで行く時間を考えると、ほぼ丸1日コースになってしまうと思います。ただ、立山黒部アルペンルートは、旅行の1日をアルペンルート観光にしても悔いが残らないくらい満足度の高い観光をすることができます。また、春は‘‘雪の壁‘‘、夏は‘‘避暑地‘‘、秋は‘‘紅葉‘‘と季節によって見どころが変わります。そんな秘境の地を開拓した先人たちは本当にすごいです。改めて日本の技術力もすごいなとおもいます。僕も、またアルペンルートに行く機会があったら、今回みれなかったところを観光しまくりたいなぁと思っています。ぜひ皆さんも立山黒部アルペンルートに行ってみてください!!

※立山黒部アルペンルートについて詳しく知りたい方は下のURLから!

https://www.alpen-route.com/index.php

それでは、今回のブログはここまで!次回のブログもお楽しみに~!

~追記~

2025年1月1日0時にブログを1本投稿します!2025年度の投稿頻度や投稿内容などを書いていきます!1月1日までに次の富山鉄道旅シリーズ③が投稿できるかはまだ未定です。気長に待っていてくれると嬉しいです!

良くまとめていましたね。良い時期に、いきましたね。動画、写真有難うございました😊

[…] 第22回目のブログは、前々回(人跡未踏の地‘‘黒部渓谷‘‘に作られた国内最大級ダム①)、前回(人跡未踏の地‘‘黒部渓谷‘‘に作られた国内最大級ダム②)のブログの続きです。 […]