第35回目のブログは、前回のブログの続きとなっています。

それでは、2日目最初のスポットへ向かいたいと思います。

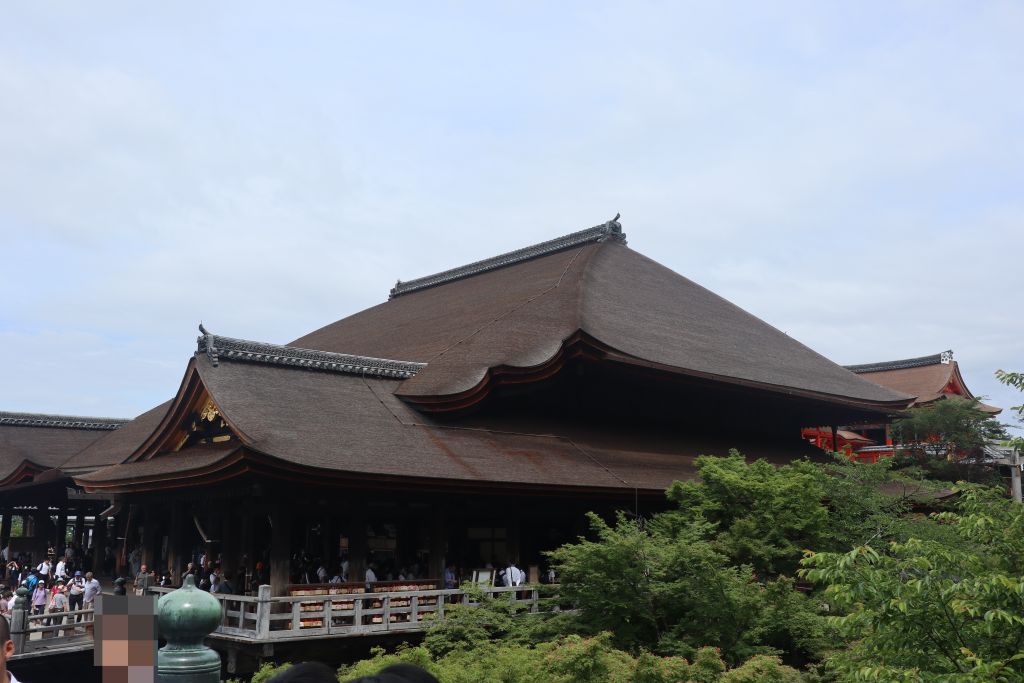

清水寺

最初のスポットは、清水寺です。清水寺は、778年に創建された北法相宗派のお寺で、本尊は‘‘十一面千手観世音菩薩(じゅういちめんせんじゅせんがんかんぜおんぼさつ)‘‘といいます。正式名称は、音羽山 清水寺といい、古都京都の文化財として、ユネスコ世界遺産に登録されています。鹿苑寺(金閣寺)、嵐山などと並ぶ京都市内でも有数の観光地で、季節を問わず多くの観光客が訪れます。

(聖護院御殿荘から清水寺までは、バスを使いました。最近は、観光客が増えていることもありバスに乗れなかったりする場合があるそうですが、朝早い時間だったので、問題なく乗車することができました。)

まず最初に見える建物は、‘‘仁王門‘‘です。仁王門は、清水寺の広い寺域の西端にある正門のことをいいます。応仁の乱の後の十五世紀末に再建された室町時代後期の建築物で、三間一戸、入母屋造りの檜皮葺き(ひわだぶき)で左右10m、高さ約14m、奥行き8.4mもの大きさです。美しい丹塗りの門で「赤門」とも呼ばれています。

2003年に解体修理が行われたこともあり、とても綺麗でした。奈良もそうでしたが、便利なものがないなかでこれだけ大きな建物を造るのは、すごいことですよね。しかも、それが現代まで残っているのですからね。日本は昔から建築技術が高かったことの表れですね。

続いてのスポットは、‘‘胎内めぐり‘‘です。

‘‘胎内めぐり‘‘は、清水寺ご本尊の下にある光が全く入らない空間を大随求菩薩(だいずいくぼさつ)のお腹の中(胎内)と考え、その暗闇の中に入ってロープを頼りに歩き、外に出ると生まれ変わることができると言われています。この中には大随求菩薩を表す梵字(ぼんし)が刻まれた随求石があり、この石に触れながら願い事をすることで、息災、滅罪、子授けなどのご利益があるとされています。

お腹の中へ一度戻ることで、目や耳、舌、身体と意(こころ)がどのように働くのかを身をもって感じながら、暗闇の中で光を見つけたとき、心身の新生を覚えることができるそうです。

胎内は本当に真っ暗で、怖かったですが、中々ない貴重な体験ができたので、良かったです。あれから、少し自分が生まれ変わったような気もします(笑)。

続いてのスポットは、清水の舞台として知られている‘‘本堂‘‘です。

‘‘本堂‘‘は、1633年に再建された国宝で、日本古来の伝統工法である‘‘懸造り(かけづくり)‘‘で建てられています。‘‘懸造り(かけづくり)‘‘とは、木材を格子状に組む工法のことで、本堂を支える柱には釘が1本も使われていません。格子状に組むことで、木材が互い合いになり、衝撃を分散させることで、耐震性の高い丈夫な構造を作り出しているそうです。

日本のことわざには「清水の舞台から飛び降りる」という言葉があります。これは「思い切って大きな決断すること」の例えとして使われています。今から300年以上前の江戸時代では、「清水の舞台から飛び降りて助かれば願いが叶う」という行き過ぎた信仰があったそうで、実際に230人以上が清水の舞台から飛び降り、35人が亡くなってしまったそうです。現在はしっかりと安全対策がされているので、ご安心ください。

清水の舞台からは、とてもきれいな景色を望むことができました。

2枚目の写真からは、京都タワーも見えますね。それだけ清水寺の標高が高いということですね。春には桜、秋には紅葉が咲き誇るそうなので、今度は違う季節に来てみたいと思います!

続いてのスポットは、音羽の瀧(おとわのたき)です。

音羽の瀧とは、清水寺の寺名の由来となった清水の湧き出す滝のことで、古来「金色水」「延命水」とも呼ばれています。現在では学業や恋愛成就(れんあいじょうじゅ)、長寿にあやかれるパワースポットとして親しまれています。

祠(ほこら)から伸びる水流は三本に分かれており、それぞれ違ったご利益を持っていて、柄杓(ひしゃく)で清水をすくって飲み干すことで願いが叶うとされています。

パワースポットなだけあって、かなり混雑していて体験することは、できませんでした…。またいつか行く機会があったときには、必ず体験したいと思います。

それでは、続いてのスポットへ向かいたいと思います!

三十三間堂

続いてのスポットは、三十三間堂です。(三十三間堂へは、五条坂バス停から博物館三十三間堂前バス停までバスを使いました。)

三十三間堂は、長寛2年(1164)に後白河天皇の御所に造営されたお寺です。現在は、後嵯峨上皇によって再建されたものが現存しています。室町期・足利第六代将軍義教により本格的な修復がおこなわれたこともあり、現在も綺麗な状態で現存しています。

本堂内にも入ってみましたが、たくさんの仏像が並んでいて、とても不思議な光景でした。

この仏像は、創建当時からの124体、再建時に再興された877体の合計1001体が鎮座しています。この1001体の仏像は2018年にすべてが国宝に指定されました。

↑は、梵鐘(ぼんしょう)といいます。これは、毎日8:20と17:00に鳴らされ、拝観時間の開始と終了を告げる役割をしています。

日中に行ったので、梵鐘を鳴らしているところは見れませんでしたが、とても迫力がありました。次は、鳴らす時間に行ってみたいです。

それでは、次のスポットへ向かいたいと思いますが、次のスポットへは2つの路線を使って向かいたいと思います。

京阪本線

まず最初に乗る路線は、京阪本線です。京成本線についての説明は、前回のブログでしたので、今回のブログでは省きます。

乗車する列車は、特急 出町柳行です。

使用車両は、京阪8000系です。京阪8000系は、1989年にデビューした京阪電鉄の特急型車両で、6代目の特急専用車両です。京阪電鉄では特急は、追加料金なしで乗車できるということもあり、デビュー当時から8000系はとても人気な車両です。

また、8000系がリニューアルされるまでは、テレビカーという車内にテレビが備え付けられている車両が全編成に連結されていました。現在でこそスマートフォンなどの電子機器で簡単に情報を得られるようになりましたが、8000系がデビューした1980~1990年代は、簡単に情報を得ることは出来ず、情報を得るにはテレビやラジオなどを見たり聞いたりするしかありませんでした。そのため、テレビカーは当時とても人気な車両でした。

8000系は、追加料金なしの特急に使われるにもかかわらず、座席が転換クロスシートになっている上に、座席のモケットが追加料金なしの特急とは思えないほど、ふかふかでした。JRの車両もこれくらい乗り心地の良い車両にしてほしいなと思ってしまいました(笑)。

8000系に乗ること約5分。三条駅に到着です。それでは次の路線に乗り継ぎたいと思います。

京都市営地下鉄 東西線

続いての路線は、京都市営地下鉄 東西線です。京都市営地下鉄 東西線は、1997年に開業した六地蔵駅から太秦天神川駅を結ぶ路線です。開業当初は、醍醐駅~二条駅を結んでいましたが、2004年に醍醐駅~六地蔵駅が延伸開業、2008年に二条駅~太秦天神川駅が延伸開業したことで、現在の太秦天神川駅~六地蔵駅を結ぶ路線になりました。

開業当初から、途中駅である御陵駅から京阪京津線との直通運転がされていて、2008年には、東西線延伸によって終点になった太秦天神川駅まで乗り入れるようになりました。

乗車する列車は、普通 太秦天神川行きです。

使用車両は、京都市営地下鉄50系です。50系は、1997年に運用を開始した車両で、東西線内でのみ運用されています。つまり直通運転先である京阪京津線には乗り入れないということです。

東西線は、1997年に開業と比較的最近に作られた路線ということもあり、ホームドアが首都圏によくある胸ぐらいの高さのものではなく、天井まで完全にホームを覆うフルスクリーンタイプと呼ばれるホームドアが採用されていました。東西線は、こうした安全対策が万全にされているため、過去に1度も人身事故が起きていません。

では、少し本題から外れます。首都圏では、フルスクリーンタイプのホームドアは高い安全性があるにもかかわらず、採用している路線は少ないです。なぜなのでしょうか?

それは、土台であるホームがホームドアを支えきれないからです。ホームドアが設置されていなかった駅にホームドアを設置するためには、まずホームドア設置準備工事を行わなければなりません。なぜなら、駅のホームは1枚あたり約300~500kgもあるホームドアを設置できるようには設計されていないからです。その工事を行うためにもかなりのお金がかかる上に、場合によっては地盤強化工事などプラスアルファの工事をしなくてはならなくなることもあります。これは、首都圏に多く採用されている胸くらいの高さのホームドアでの例なので、これよりももっと重量のあるフルスクリーンタイプでは、これ以上の工事を行わなければならないということになります。これが、首都圏でフルスクリーンタイプのホームドアがあまり普及しない理由です。ただ、新規で開業する場合には、最初からフルスクリーンタイプが置けるように設計できるので、新規開業路線でのフルスクリーンタイプのホームドア採用例は、多いです。

それでは、本題へ戻ります。

50系に乗ること約4分。烏丸御池駅に到着です。ここから昼食場所へ向かいたいと思います。

Dining+Cafe &Bar 閏

今回の昼食場所は、‘‘Dining+Cafe&Bar閏うるう‘‘というイタリア料理店です。Dining+Cafe&Bar閏うるうは、築100年の京町家を継承し、モダンな空間へと改装したそうです。かなりリーズナブルなお値段で食べることができます。

僕はマルゲリータを食べましたが、生地が揚げ生地になっていてカリカリで、チーズやトマトソースとの相性も抜群でした。ネットの記事で、このお店を見つけましたが、本当に来てよかったなとおもいました。みなさんもぜひ‘‘Dining+Cafe&Bar閏うるう‘‘へ行ってみてくださいね!

まとめ

今回のブログは、前回のブログの続きということで書いていきましたが、どうでしたか?京都は本当にたくさんの観光客がいますね。今回紹介したなかで、一番混雑していたのはやはり清水寺ですかね。いつもはもっとたくさんの観光客がいるそうなので、行く時期がラッキーだったかなと思います。

次回のブログも京都編のブログになります。ランチ後の移動について書いていきたいと思っています。

それでは、次回のブログもお楽しみに~!!

生まれ変われて良かったですね!

次も楽しみです。

やっぱご飯美味かったわ、

フルスクリーンは見たいわ